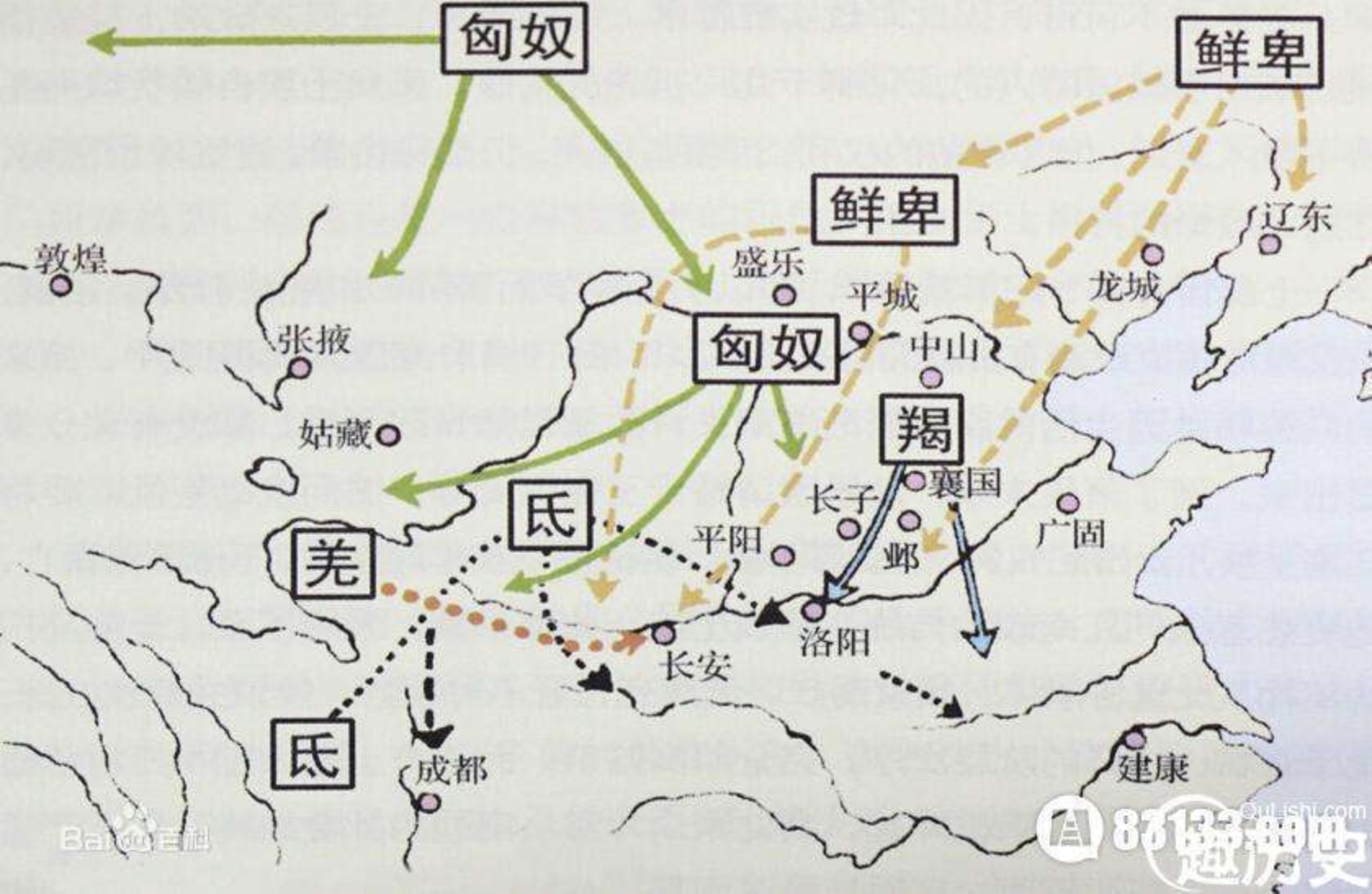

220년 한(漢)나라 멸망 후 589년 수나라 통일에 이르기까지 3세기 반 넘는 시간이 흘렀다. ‘오랑캐(胡)’라 불리던 요소들이 중국에 통합된 것이 그 기간 동안의 많은 변화 중 제일 큰 것이었다. 5호16국(五胡十六國) 이래 오랑캐 왕조들이 북중국을 통치하는 동안 오랑캐의 중국화와 중국인의 오랑캐화는 나란히 진행되었다. 그 과정을 통해 빚어진 수-당(唐) 제국의 특성을 호-한(胡漢) 2중 체제로 설명하는 연구자들이 있다.

‘통합’의 궁극적 의미는 무엇이었는가? 오랑캐와 중국의 차이는 혈통보다 제도와 관습에 본질이 있다. 지금 중국의 주류 민족인 한족(漢族)에는 긴 세월을 통해 많은 오랑캐의 혈통이 흡수되어 있는데, 그 흡수는 진 시황(秦 始皇)의 통일 이전부터 시작된 것이다. 유목을 위주로 하는 오랑캐사회의 질서 원리가 농경을 위주로 하는 중국과 다르다는 것이 혈통보다 더 중요한 차이였다. 따라서 수-당 제국 통일의 의미는 영토의 통합, 혈통의 통합보다 질서 원리의 통합에 있었다.

통합 이전에는 유목사회는 물론 농경사회에서도 질서 원리의 대부분이 법령보다 관습의 형태로 존재했다. 통합이 진행되는 동안 농경사회는 농경사회대로, 유목사회는 유목사회대로, 따로따로 운영한 것이 호-한 2중 체제였다. 아직 두 사회의 접점이 그리 크지 않은 단계였다.

접점이 확대됨에 따라 양쪽 사회를 같은 원리에 따라 운영하는 범위가 넓어지고, 어느 단계에 이르면 두 사회를 포괄하는 전면적인 운영의 틀이 필요하게 된다. 이 새로운 틀에는 농경사회도 유목사회도 익숙지 않은 요소들이 적지 않게 들어가지 않을 수 없다. 익숙지 않은 제도에 사람들을 적응시키기 위해 예전에는 암묵적으로 통용되던 관습을 명문화할 필요가 일어났다. 지주와 경작자의 관계, 상품거래의 기준, 상속의 원칙, 비행(非行) 응징의 방법, 관(官)의 역할 등등 많은 정치-사회적 관계가 성문법의 세계로 들어오게 된다.

로마제국의 가장 중요한 유산으로 법체계를 드는 학자들이 많다. 비슷한 시기에 제국을 운영했던 로마와 한나라를 비교해 보면 로마 쪽이 다양한 이질적 요소들을 더 많이 포괄했던 것 같다. 따라서 한나라에서는 로마만큼 성문법체계를 확장할 필요를 느끼지 않았을 것 같다. 그런데 수-당 제국은 고대의 로마 못지않게 다양한 요소를 품고 복잡한 구조를 이루게 된 것이었다. 율령체제가 당나라의 중요한 특징이 된 것은 그런 까닭이었다.

북위에서 제정한 균전제(均田制)와 서위-북주에서 시행한 부병제(府兵制)가 당나라 제국체제의 뼈대가 되었다. 농경사회나 유목사회에서 자연발생적으로 형성된 것이 아닌 제도들이 국가의 크고 강한 힘을 통해 대다수 인민의 생활과 활동 방식을 규정하게 된 것이었다. 그런 제도들을 인민이 “하늘이 내린” 것처럼 받아들이게 하기 위해서는 황제부터 법 어기기 어려워하는 시늉을 할 필요가 있었다.

중국중세사 연구자 박한제는 <대당제국과 그 유산>(세창출판사, 2015)에서 “호월일가(胡越一家)”를 당나라 통합성의 표현으로 제시하며 태종이 ‘황제’와 ‘천가한(天可汗)’의 호칭을 함께 칭한 것을 그 뜻에 따른 것으로 보았다. 그 뜻을 밝힌 태종의 말을 인용하기도 했다.

“자고로 모두 중화를 귀히 여기고 이와 적을 천하게 여겨왔으나, 짐은 홀로 그들을 사랑하기를 하나같이 하였다. 그러므로 그 종락들이 모두 짐을 의지하기를 부모처럼 여겼다.” (<자치통감> 권 198, <대당제국과 그 유산> 248쪽에서 재인용)

토머스 바필드는 <위태로운 변경(Perilous Frontier)>(1989)에서 태종의 뛰어난 군사적 성공 역시 유목민의 전술을 잘 활용한 데 큰 이유가 있었다고 분석했다.(141-143쪽) 태종의 ‘천가한’ 역할이 호칭에 그친 것이 아니라 오랑캐의 가치관을 제대로 실현한 것으로 본 것이다. 형제들을 죽이고 부친을 겁박해서 황제 자리에 오른 것부터 중국의 윤리관으로는 엽기적인 행위지만 당시 오랑캐의 윤리관으로는 달랐을 수도 있다. 수 양제(隋 煬帝)에 관한 이야기 중에도 오랑캐의 관점을 떠올릴 만한 점들이 많은 것을 보면 북위-서위-북주-수-당의 지배집단에서는 호-한 2중성이 일반적인 현상이었던 것 같다.

'오랑캐의 역사' 카테고리의 다른 글

| 당 태종이 체현한 胡漢 2중 체제 4/5 (0) | 2020.03.17 |

|---|---|

| 당 태종이 체현한 胡漢 2중 체제 3/5 (0) | 2020.03.17 |

| 당 태종이 체현한 胡漢 2중 체제 1/5 (0) | 2020.03.17 |

| 문명과 야만은 자전거의 두 바퀴 6/6 (0) | 2020.03.17 |

| 문명과 야만은 자전거의 두 바퀴 5/6 (0) | 2020.03.14 |